INDICE GLICEMICO, TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

INDICE GLICEMICO IN AMBITO CLINICO

Durante il tirocinio ospedaliero all’università, ci venne introdotto e insegnato un metodo innovativo per i pazienti con diabete di tipo 1. Questo metodo, noto come counting dei carboidrati, consiste nel calcolare la quantità di carboidrati assunti durante la giornata e la loro distribuzione, anche se inizialmente non con precisione (prima dell’avvento delle attuali app). È stato un enorme progresso per i pazienti diabetici che, in precedenza, dovevano seguire una dieta molto rigida basata esclusivamente sull’indice glicemico degli alimenti, con quantità e distribuzione dei carboidrati fisse da un giorno all’altro, per mantenere costanti i livelli di insulina.

Indice glicemico e diabete

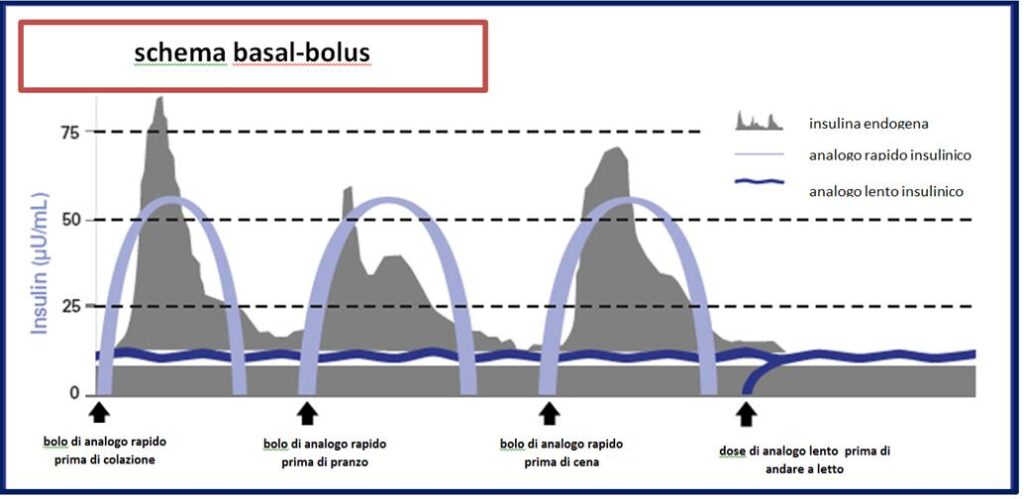

Nel Diabete di Tipo 1, il trattamento standard è rappresentato dalla terapia con insulina secondo uno schema chiamato “basal bolus”, un modello che tenta di riprodurre l’andamento fisiologico della secrezione insulinica nelle persone non diabetiche e garantisce il fabbisogno insulinico basale con l’aggiunta di boli a ogni pasto per la metabolizzazione di quanto assunto con gli alimenti.

La dose corrispondente al bolo insulinico dipende da 4 fattori:

- Sensibilità insulinica del soggetto

- Glicemia pre-prandiale

- Quantità di insulina residua in circolo proveniente da boli precedenti

- Quantità di cibo assunta

Le prime tre variabili sono facilmente misurabili, ciò che resta da determinare è la quantità di cibo assunta.

Contare i carboidrati

Siccome il fabbisogno di insulina è legato in gran parte (MA NON SOLO) all’assunzione di carboidrati, stimando il contenuto glucidico degli alimenti consumati, si può calcolare la dose più o meno esatta di insulina da somministrare ad ogni pasto.

Naturalmente, è fondamentale che i pazienti imparino a calcolare il contenuto di carboidrati negli alimenti. Solitamente, si tende a considerare solo i cibi ad alto contenuto di carboidrati, come pane, pasta e frutta, trascurando spesso la quota glucidica presente in alimenti proteici come carne, pesce e latticini.

Questo è proprio uno dei limiti principali di tale metodo: parlare di insulina e guardare solo alla glicemia è totalmente errato, perchè la secrezione insulinica non dipende soltanto da questo fattore.

Il conteggio dei carboidrati, sebbene sia uno dei quattro approcci migliori per gestire il diabete, può essere influenzato dagli effetti sulla glicemia di un pasto misto contenente proteine e grassi.

Le proteine infatti sono in grado di stimolare la risposta insulinica e possono presentare effetti anche rilevanti sulla glicemia a distanza di 4-12 ore dal pasto.

I grassi e le fibre, invece, possono ulteriormente interferire con l’andamento glicemico post-prandiale, ritardando l’assorbimento dei carboidrati, riducendo di fatto la risposta glicemica; allo stesso modo, pasti ad alto contenuto lipidico sono in grado di indurre insulino-resistenza nelle 8-16 ore successive al pasto, per via del momentaneo eccesso di acidi grassi nel sangue.

INDICE GLICEMICO, DI COSA STIAMO PARLANDO

Nel conteggio dei carboidrati, si tiene conto di un parametro noto a molti: l’indice glicemico.

Torna in forma

Prenota una Visita

Che cos’è esattamente l’indice glicemico? Cosa misura? E’ da prendere in considerazione? E se sì, quando e quanto?

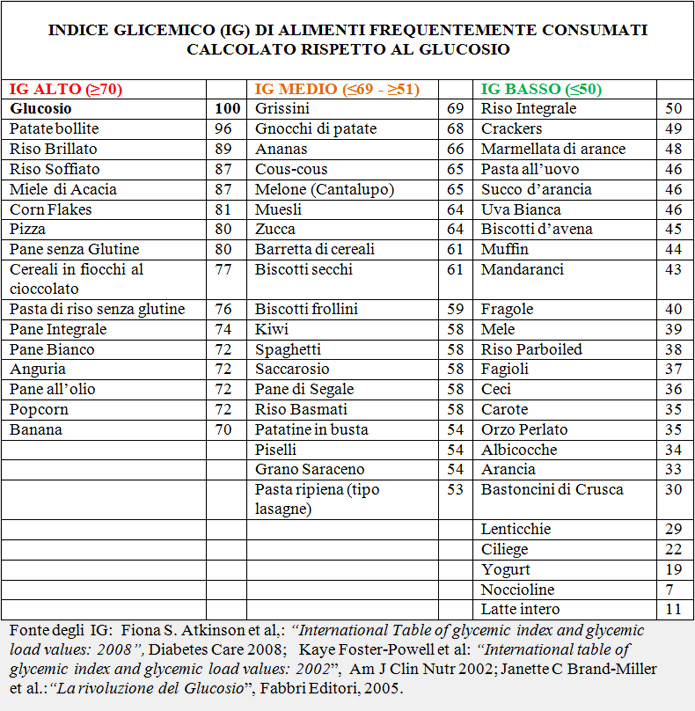

Per definizione, l’indice glicemico misura la risposta glicemica di un alimento contenente carboidrati confrontata con la risposta glicemica derivata dall’ingestione di 50 g di glucosio.

E’ un parametro utilizzato da diversi decenni in nutrizione e soprattutto in diabetologia per rendere più semplice la scelta di determinati alimenti; da anni, fino alla fine del Ventesimo secolo ( anche se, purtroppo, alcuni clinici continuano a ragionare in questi termini) il consiglio medico principale dato al soggetto diabetico era quello di limitare il consumo di zuccheri e carboidrati in genere; successivamente si è passati ad una maggiore tolleranza nei confronti dei carboidrati, pur facendo una netta distinzione tra zuccheri semplici e amidi.

Queste indicazioni derivano dall’ipotesi che gli zuccheri semplici, essendo digeriti più velocemente, avrebbero un impatto maggiore sulla glicemia rispetto ai carboidrati complessi.

La prima ricerca sull’indice glicemico (IG) risale al 1981. I partecipanti consumarono in diverse occasioni alimenti con vari tipi di carboidrati, mantenendo costante un apporto totale di 50 g di carboidrati. Le variazioni della glicemia furono poi monitorate due ore dopo l’assunzione.

Questa risposta glicemica venne confrontata con quella ottenuta dall’ingestione di 50 g di glucosio, usato come alimento di riferimento.

In base alle risposte medie dei soggetti, ai cibi furono assegnati valori numerici, con 100 come riferimento per il glucosio puro.

Da queste osservazioni sono state sviluppate strategie e diete che selezionano i cibi in base al loro indice glicemico (IG). In particolare, si considerano dannosi e fattori di rischio per l’obesità gli alimenti con alto IG.

DOVE STA L’INGHIPPO?

Ora, quanti di voi, nella vita di tutti i giorni, si sveglia e beve 50g di glucosio? E chi di voi, quando mangia del pane bianco, lo mangia da solo o tende ad accompagnarlo con altri cibi, tipo un filo d’olio o una fetta di prosciutto?

L’IG degli alimenti, derivato da quello studio, si stabilì a priori in laboratorio, misurando le risposte medie dei soggetti a stomaco vuoto, a riposo e di prima mattina, dopo il digiuno notturno, assumendo l’alimento con determinate grammature nette di carboidrati (50 g).

Indice glicemico: qualche considerazione necessaria

Da queste premesse, possiamo buttare giù un paio di considerazioni:

- Se un alimento viene assunto in abbinamento con altri cibi, il suo indice glicemico avrà poco valore, in quanto l’impatto dell’intero pasto sulla glicemia è diverso da quello del singolo alimento di cui abbiamo valutato l’IG.

- Ammesso e non concesso che l’alimento venga assunto da solo, ad esempio 50 g di pasta, senza proteine, senza grassi, senza alcun condimento, dovrei pensare che, se in precedenza ho ingerito qualche altro cibo, questo andrà ad influenzare la mia risposta glicemica, poichè influisce sulla mia digestione e assorbimento dei nutrienti.

- Se mangio un alimento quando sono sotto stress, sto lavorando, lo sto facendo di fretta o più lentamente, masticandolo più o meno bene e per più o meno tempo, la differenza in termini di risposta glicemica sarà rilevante.

- Lo stesso alimento, mangiato cotto o crudo, scotto o al dente, così come un frutto più maturo o più acerbo, avrà un IG differente.

In poche parole, l’unico modo per riscontrare una risposta glicemica corrispondente al valore di IG di quell’alimento, è in teoria quello di consumarlo in maniera isolata, di prima mattina, a digiuno e a riposo, riproducendo in maniera impeccabile le condizioni da laboratorio, cosa che è quasi impossibile nella vita di tutti i giorni.

Variabilità dell’IG sul singolo soggetto

L’IG presenta una notevole variabilità individuale, risultando più alto in persone con disturbi nel metabolismo del glucosio, come i diabetici o chi soffre di sindrome metabolica.

Ed è proprio questo il punto: l’indice glicemico e la risposta glicemica variano significativamente a seconda dell’individuo e del suo stato di salute.

Un diabetico che impara a conteggiare i carboidrati presterà maggiore attenzione all’Indice Glicemico, dato che questo influisce notevolmente sulla glicemia, pur con le dovute precauzioni.

Stiamo parlando di soggetti diabetici, che hanno come priorità quella di mantenere la glicemia stabile e controllata.

Se un “esperto” consiglia a una persona sana di eliminare le patate bollite a causa del loro indice glicemico di 96 o di evitare l’anguria per il suo indice glicemico di 72, è probabile che stiamo parlando di un ciarlatano!

Dobbiamo riconoscere l’importante impatto dell’attività fisica sull’indice glicemico: individui ben allenati registrano un indice glicemico significativamente inferiore rispetto ai sedentari per lo stesso alimento.

Se siete sportivi, se vi allenate con costanza, l’IG deve essere il vostro ultimo pensiero!

Se siete sedentari, in salute e desiderate perdere peso, ignorate l’IG e concentratevi su un allenamento adeguato e una dieta sana, equilibrata e personalizzata

Fonte: Project Diet, Daniele Esposito

Ottieni i Risultati che vuoi!

Iniziamo questo viaggio insieme, verso la tua consapevolezza alimentare.

valentina.rossi91.dietista@gmail.com

+39 3913995856

-

Dieta per la Corsa a Isernia: Ottimizza le Tue Prestazioni con l’Alimentazione Giusta

Dieta per la corsa: Introduzione La dieta è fondamentale per le prestazioni di un corridore. Una corretta alimentazione può aumentare l’energia, la resistenza e favorire il recupero. In questo articolo, analizzeremo come un regime alimentare ottimizzato può migliorare la tua corsa, con particolare attenzione ai runners di Isernia. Dieta per la corsa: L’Importanza dei Macronutrienti…

-

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

Intolleranza alimentari vs Allergie Anche se spesso si tende a confonderle, allergie e intolleranze alimentari appartengono a due mondi completamente diversi. La maggior parte delle persone non ha un’idea chiara a riguardo, perchè a volte possono riguardare gli stessi alimenti e, ancor di più, si è creato tutto un business a riguardo che confonde ancor…

-

Olio di Oliva nella Dieta: Benefici per la Salute

Benefici nella Dieta: Scopri perché è un’Esclusiva per la Salute L’olio di oliva rappresenta una delle componenti fondamentali della dieta mediterranea, che è ampiamente riconosciuta a livello globale per i suoi numerosi vantaggi per la salute. 1 In particolare l’extra vergine, è ricco di antiossidanti e acidi grassi monoinsaturi, che contribuiscono a migliorare il benessere…

-

ALLENAMENTO AL FEMMINILE

Il binomio donna-palestra è ancora oggi molto controverso. Nonostante di sana informazione ce ne sia abbastanza e, seppur lentamente, stiano avvenendo dei cambiamenti a riguardo, mi ritrovo spesso a scontrarmi con persone del mio stesso sesso quando viene affrontato l’argomento delle donne in sala pesi. Eppure, l’allenamento al femminile non è molto diverso da quello…

-

GRASSI ALIMENTARI: LA GUIDA COMPLETA

In questo articolo parleremo dei grassi alimentari, o lipidi, uno dei tre macronutrienti che costituiscono gli alimenti che ingeriamo. Andremo a vedere in modo particolare come questi vengono classificati, la loro funzione e il loro fabbisogno all’interno della nostra dieta. CLASSIFICAZIONE DEI GRASSI ALIMENTARI Il 90% circa dei grassi alimentari sono, nello specifico, trigliceridi.Questi ultimi…

-

La Vitamina D: Il Segreto per una Salute Ottimale

La vitamina D, comunemente conosciuta come la “vitamina del sole”, è fondamentale per il benessere complessivo del nostro organismo. Oltre a contribuire significativamente alla salute delle ossa e dei denti, questa vitamina svolge un ruolo vitale nel rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, è importante per la regolazione dell’umore, aiutando a mantenere uno stato d’animo equilibrato…

-

5 Consigli Alimentari per Migliorare le Tue Prestazioni nel HYROX

HYROX, Cos’è? HYROX rappresenta una competizione di livello mondiale che unisce corsa e una serie di stazioni di esercizi funzionali, esigendo dai partecipanti un mix equilibrato di resistenza, forza e agilità. Indipendentemente dal fatto che tu sia un atleta esperto oppure un principiante alle prime armi, l’alimentazione assume un ruolo cruciale nel potenziare le tue…

-

Nutrizionista a Isernia: Come la Dieta Influenza la Salute Mentale

Introduzione Se stai cercando una Nutrizionista a Isernia sei sul sito giusto! Inoltre, se hai effettuato questa ricerca è perché hai deciso di intraprendere un percorso con una nutrizionista a Isernia, percorso che può essere: Sappi che io posso aiutarti in tutti i casi. Il trucco per intraprendere un percorso alimentare personalizzato è migliorare la…

-

Dolcificanti: fanno davvero male?

Scopriamo il magico mondo dei dolcificanti. Ciclicamente, torna di moda la questione dolcificanti artificiali. C’è chi si chiede come facciano a non avere calorie (o quasi), chi se fanno male, ed ultimamente è nato anche il dubbio che facciano ingrassare più dello zucchero. C’è chi li ama, c’è chi li odia, chi li evita come la peste…

-

CIBO INTEGRALE: TRA MITO E REALTA’

Cibo integrale, introduzione “Mangio la pasta integrale perchè da Barbara D’Urso hanno detto che fa dimagrire!” È opinione diffusa che i cereali integrali siano un toccasana per la salute, mentre quelli raffinati vengono demonizzati. Appena percepiamo che qualcosa è “salutare”, ci immergiamo in quella convinzione, riempiamo le nostre dispense di alimenti integrali e leggeri, e…